诸神舞翩跹 众生长祈祝

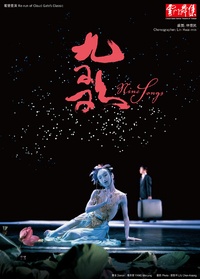

这是一出超极致的身体之舞、灵魂之舞、神祇之舞。当然这句话应该谦虚地摆在文章最后。因为这次是在没做任何功课的情况下,走进剧场看《云门•九歌》的。那池美荷,那条蜿蜒壮丽由八百盏小油灯组成的灯河美到多么惊人、多么不可思议先不去说,剧中我看得是起了一身又一身鸡皮疙瘩,被震到,被惊到,被感动到的。人的身体怎么能舞到这种程度?这般状态?这层意境?没有云门舞者舞不出的动作,这我早已领教过,但放到一出没看过的剧目里,融在全新的主题里,加上云门总是让人惊到目瞪口呆的音乐、灯光、舞美、服装——那叫一个难以自已地塌陷呀,浑身一忽儿一激灵,一忽儿一激灵,跟触电似的,眼里早已不知含了多久的泪了。不为啥,只为对美完全没有抵抗力。趟趟遭遇完美主义者林怀民先生无与伦比的完美作品,趟趟看哭自己。 中场休息时,赶紧补课——座位上放着演出册页,进场后只顾着赏荷塘了。原来刚才看的几幕是:《迎神•起舞迎神》、《东君•一场丰饶祭》、《司命•一场操控的游戏》。哦,那个着红裙,袒着左胸,长发上缀满鲜花,起舞前先在荷塘掬水洗濯自己的女子原来是“女巫”,白衣舞者们便是“众生”,拎着皮箱穿西装不时旁若无人地穿过舞台的现代男是“旅人”——这个好解。如是说来“女巫”歇斯底里的抖动是在迎神咯?不好意思,我以为她在受一圈白衣舞者的鞭笞。那“众生”们围坐成圈,手舞藤条,噼里啪啦地抽地,嘴里还发出持续的嘶吼,是在为迎神造势或者别的什么吧——按蒋勋先生的理解(关于他的专著我后面再说),舞者穿着白衣白裤时,他们更像历朝历代的文人墨客,在点评《楚辞·九歌》。等他们舞到白衣褪去,方还原为原初民,融入迎神者的队伍,但我觉得这有点解析过度了。反正那一霎,我是强烈羞愧地怀念起屈原来,怀念起《九歌》来,至少背诵过《国殇》、《山鬼》、《湘夫人》什么的吧——当然这也完全不能确定了。“东君”,“司命”,“丰饶祭”,“操控”……继续盯着册页细看,“舞剧以屈原的诗篇作为想象力的跳板,呈现一场剧场祭仪。”云门舞台上的仪式感,简直没话说。“然则,神却从未降临。”所以要一祈再祈、一祭再祭。那么“东君”便是那位踩在两个人肩头上,拄着两根壮竹,头戴光茫面具威武临场,尔后高高跃下扑向“女巫”的壮男,不,“神”咯?“女巫”迎的“神”肯定就是他。“神”和“女巫”交媾来着,这我看得好明白。《司命》中也有交媾戏,被操控的。那一小节舞,女舞者在下,男舞者在上,女舞者的双手被拿到男舞者的身上,环抱,过一会儿再被放下,全过程被操控。被操控的不止男女交合,因为满场男女被人推来搡去,被推搡者了无违逆之意,推到哪算哪,推成啥样就啥样。还有一男一女,像木偶,让他们抱在一起便抱在一起,连头偎在一起,都是被推就的。当然,俄顷,便被分开。至于“司命”者,“大司命”、“少司命”,定是那两个戴草编面具、着红黑兜裆布的了。面具下有胡须的,当是“大司命”。大、少司命操控着众生,“大司命”又操控着“少司命”,他俩的一段双人舞,将操控与被操控的关系表达得很清楚。这一幕的最后,两个巨大的用竹子做成的空心人——由舞者在中空控制——晃荡着胳膊摇摆着庞大身躯登台,形貌诡异可怖,死神?傀儡? 中场有二十分钟休息,本来嫌长,这会儿得抓紧时间了解一下下半场,幕名依序是:《湘夫人•江边绝望的等待》、《云中君•春日效游》、《山鬼•一场凄惨的无言的嘴》、《国殇•死亡与新生》、《礼魂•一场慰灵祭》。 “湘夫人”头披一条长极白极的纱,站在两根竹竿上,竹竿抬在一前一后两个男舞者肩上,唯一的依持是“轿”侧“侍女”手里举着的一根缠着白色小花的细竿——“湘夫人”一只手若有似无地搭在上面。如此高高在上地从右侧幕出来,缓缓横贯台口,身后留下白练一条,宛若河流。“轿”停在台前左侧,我紧盯着看她如何下。只见一“侍女”轻轻伸出一只手,接过她的脚——看不见的,只能意会,从侍女的背部和“湘夫人”的下姿全然看不出份量和在意来——她就那样不胜娇弱,自然至极地下来了。“侍女”们将白练举起,飞过她,一圈,两圈,三圈,像涟漪,似江心。又为她缓缓——“缓缓”这两个字在这篇文章中纯属多余,因为它无处不在,听到后排两位老者压低声音交流来着,“全部都是慢动作哦”——揭去头上的白纱,露出戴着窄小白白面具的脸儿来,细眉细目唇微启。她还没起舞呢,我又一惊三叹不知多少回了!看云门我总归是大气不敢出,眼都舍不得眨一下地盯着舞台——就这样还来不及看,看不过来呢——因为云门舞台上每一个舞者都好看得不得了,他们的每一个动作,以及舞台上所有的细节,都不含糊到不可思议。“湘夫人”起舞了,她那个舞呀,要多柔美有多柔美,要多自怜有多自怜,要多娇怯有多娇怯。一袭轻薄白衣裙,一条水绿衣带,随着她的轻舞,衣带都飘呀飘呀,江边的风儿就这样成为了可视的景致。 我若这样细密地写下去,不定得写到什么时候了,虽然红衣“女巫”摘下“湘夫人”的面具戴上,模仿着“湘夫人”的舞姿与自怜那一段也好有意思,但我还是得奔去下一幕《云中君》了。 《云门•九歌》的舞美除了音乐池里那一塘水汪汪的美荷外,美国华裔设计大师李名觉先生用台湾画家林玉山的《莲池》画作,创作出荷花荷叶满天的景片,制成景框样式,将舞台一重一重往后切割。从观众的视角看去,从舞台纵深的深景至中景至近景再至乐池里平面的荷塘,一层一层,立的平的,满是荷。田田荷叶中还露出朵朵粉色荷花,美极!“东君”出场时,舞台纵深的荷花景片从中间洞开,供他威武亮相。后来什么时候景片水平升起,后幕露出一轮巨大的月亮来,我记不清楚了。反正“湘夫人”是在朗月之下舞完的。“云中君”出场前,从台侧先飘出大团大团的“云雾”。而“云中君”果真整幕脚都没有沾地,一直“飞”在天上。他从头至尾踩在两个黑西装舞者身上,准确说是踩在他俩肩上、背上、手上、臀上、脚上……三个人肢体配合得天衣无缝!无论是双人承载还是单人承载,无论是肩扛、背举、手托、脚接……都稳稳准准。只见“云中君”忽上忽下,左移右摆,飘来荡去,腾云驾雾之悠然,自由飞翔之畅意,表现得淋漓尽致。“云中君”也戴面具,方形,粗白线条勾出五官轮廓,双目炯炯,嘴角下拉,额中伸出几根天线样的东西——是避雷针嘛?哈!额角则插着类似经幡的几根白布条,云里风里飘来荡去,更添动感。“云中君”的整体造型十分华美、威仪。舞中,时不时一个穿直排轮滑鞋的少年,撑一面大旗疾速飘过,更增动感之余,也一如各幕中不时出现的现代着装的旅人——提着皮箱、撑着雨伞,骑着自行车——提醒观众从神话回到现实中来。 “山鬼”白脸浓眉赤唇,大张着嘴——“一场凄惨的无言的嘴”。“山鬼”匍匐在地,或压低身子的舞姿居多。兜裆布是绿色的——说到兜裆布,东君的赤橙,司命的黑红,云中君的蓝白,云门的不含糊体现在无数的细节——胸前长长一抹绿色的油彩,脸上也有——山中植物之色,山石上苔藓之色吧。连月光都是惨绿的。《山鬼》一幕,一人舞完,孤寂,闪躲,凄凉,阴森,鬼魅,森森鬼气。他那张无言的大嘴呀,明明在嘶吼,可就是无声,极尽怆楚。 《国殇》的开场是一众头缠白巾的白衣舞者静观一剑客——或说侠客、勇士、壮士——舞剑,继之有前仆后继样式的群舞。舞者纷纷舞至白衣、白头巾褪尽,只着黑长裤——男舞者上身赤裸,女舞者的肉色紧身衣,从服装之本意来说,整场自然都意味着赤裸,所以红衣“女巫”的半边胸是袒着的,《司命》中的男女则是全裸的。 《国殇》的高潮是舞者双手交叉在小腹前——被拷状,沉重的步履代表脚戴撩铐,头上套着大大的圆竹篓。“囚徒”之意甚明。与他们沉重步履相伴的,是凝重的旁白,国语、闽南语交替念诵出好长一串名字,陈天华、岳飞、文天祥、史克法、林觉民、秋瑾、莫那鲁道、张自忠、谢晋元、李德彪、林茂生、赖和……朝朝代代牺牲于政治压迫的“烈士”。哒哒哒哒……“枪声”响起,舞者纷纷应声倒下。奔逃的青年和骑自行车的青年在慌乱中逃窜,在枪声中倒下,又站起。两束车灯一样的红光猛然从舞台深处亮起,一青年挣扎着站起,迎向那光,伸出一只手,似想奋力阻挡,却在枪声中向后倒去。林怀民从神话和神话与现实的暧昧空间,彻底走到了现实吗?不,红衣“女巫”冲了出来,她抱住向后倒去的青年,揽他入怀,整个将他抱起,却又难持其重,一同伏地。“女巫”为青年阖上双目,悲伤地走向荷塘,掬一捧清水,酒向他余温尚存的胸膛,为他小心整理遗容,双手交握于腹前,双腿放平。“女巫”长发上先前缀满的鲜花一朵不剩,黑发蒙面,极尽悲泣地立起,行至台中央,一小段我视作为亡灵超度的颤抖之舞。先前倒地的舞者缓缓站起,只见微弱摇曳的烛光向他们走来。 点点烛光聚拢来,越来越多,所有的舞者都成了小小烛火的传输者,一手一盏,缓步趋前,轻轻放下,每一盏灯都落在它最该落下的位置。地上摇曳的光渐渐成了片,不停地漫开。舞者往返不息,手上高低摇曳的灯,错落、流动,美到来不及叹息!舞台一点点变亮,已经既惊且叹到找不到合适的话语赞美,突然间,舞台深处的底幕升起,哇!灯火之河早已蜿蜒伸向天边。 谢幕,一谢再谢,掌声不息。剧场灯光大亮,观众久久不肯离去,对着荷塘,对着灯河恋恋不舍地拍照。开场前,林怀民先生登台讲话,他讲,我说我不用上来讲了,上海的观众演出中都没有人拍照了嘛,但他们还是一定要让我来讲一讲……云门舞集除了带来一台台舞台上的惊人之美,也带来台下的越来越美。《云门•九歌》中,如此大的剧场,舞者的喘息声,听得清清儿的。当然,那几声咳嗽,我相信咳嗽的人一定是憋不住,而且,一定一定非常难为情。 音乐部分得对着演出册页仔细抄来,观剧的过程中,只听得她们来自四面八方,台湾、西藏、印度、日本……《迎神》和《礼魂》头尾呼应,使用的是台湾阿里山邹族的“迎神曲”和“送神曲”;伴着《东君》的春日丰饶祭的,是“西藏钵乐”。《司命》中,“西藏喇嘛的梵唱”压抑得我五脏六腑都拧在了一起,相当受不了;《湘夫人》的忧怨和顾影自怜,是在“卑南族妇女节庆日吟唱古调”和“爪哇甘美朗乐”中完成的;《云中君》则是听着“日本雅乐”,脚不沾地完成他的“春日郊游”的;《山鬼》则在“印度笛乐”中,从头到尾张着他那张“凄惨的无言的嘴”。云门的音乐从来都是云门中最不可思议的重要构成之一,如何构思?如何寻觅?如何相遇?特别是,她们最后如何和主题、舞蹈、服装、舞美长在了一起?我每每总是陷在许多的不可思议之感中。 看完回家补习屈原的《楚辞•九歌》来着,看着当年的教材里那些密密麻麻的圈点、注释、划线,惭愧都忘了,好奇起人的记忆构造来了。您说这功夫看上去真没少花,怎么就愣是连印象都淡得几近于无了?《东皇太一》、《云中君》、《湘君》、《湘夫人》、《大司命》、《少司命》、《东君》、《河伯》、《山鬼》、《国殇》、《礼魂》十一篇诗作总称《九歌》。“九”并非实数。屈原在楚国民间祭歌的基础上加工而成。“湘君”、“河伯”没有出现在《云门·九歌》中,三位跟水有关的神,林怀民先生将其作了三合一处理;“东皇太一”和“东君”、“大司命”和“少司命”,在《云门·九歌》中也分别二合一。“湘君”和“湘夫人”,一般被认为是一对配偶神,也有一说是舜帝的两位妃子娥皇和女英。“大司命”和“少司命”往往也被看成一对配偶神,“大司命”主人生死,“少司命”主人有无子嗣。《云门·九歌》中的大小司命都是男神,而且看得出“大司命”比“少司命”权力更大,生死自然比有无子嗣重要。又由于“少司命”主人子嗣,所以这一幕中很多被操控的快乐、痛苦、喜悦、悲伤、恋爱、分合、交媾……人类被操控的情状,看上去十分触目惊心。 东查西看,才知道蒋勋先生还写过本《九歌:诸神复活》——为一出舞剧写一本专著,不知道类似的情况有多少?反正我买来看了。就帮助观众理解《云门•九歌》来讲,当然有益。但仅就其著作本身论,内容重复,同样的意思往往会看到三遍以上;分段过频,阅读被切割得断断续续,老是想起林怀民先生为此书所作专序中的“深入浅出、活泼生动”来,呵呵;两处排版上的低级错误也令这样一本传播美学的著作的品质打了折扣。但有这样一本书,我还是觉得属于意外之喜。蒋勋先生最要强调的是《楚辞•九歌》的神话性质,是东皇太一、云中君、湘君与湘夫人、大司命与少司命、东君、河伯、山鬼这些神的神性。而《云门•九歌》最让他感动的,我想莫过于《楚辞•九歌》中的诸神,在《云门•九歌》这样一出现代舞剧里得以一一复活!再生!所以对《云门•九歌》之《国殇》一幕的现实主义处理,蒋勋先生明显持保留意见。如果没有“女巫”的最后出现,他恐怕就直接下否定语了。 “众生必须无休止的祭拜,是因为‘神祇从未降临’,众生的苦难只能由众生自我救赎。”——林怀民 日记中有配图版:http://www.douban.com/note/267922348/ (请勿转载)