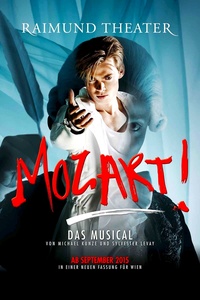

为什么我们要看莫扎特?

这篇剧评可能有关键情节透露

这篇其实不算repo,更多的是我对莫扎特这部剧的一些感想吧。

目前刷了三遍,两遍B卡糊了扎都是VIP第一排,一遍C卡Daniel A区,之后再刷一遍Oedo。在看这部剧之前我没怎么看过音乐剧,第一遍刷完之后就中毒了,跳进了音乐剧的大坑……糊了扎特别棒,特别特别棒,一致好评。

只单纯讲剧情的话非常简单:莫扎特是个无拘无束的天才,一直在闹翻,跟主教闹翻,跟老爸闹翻,又跟主教闹翻,又跟老爸闹翻,又跟主教闹翻,死了。

定语是“无拘无束”。所谓的无拘无束是一种逃离,是从庸常生活中的解脱。莫扎特以及他的音乐是这个逃离的符号。从一出场的意气风发,到苟延残喘在病榻间,他的逃离一路跌跌撞撞,但始终成功。从年少轻狂时我是音乐的狂言到以我血写我歌的终场,他成为了音乐。多少人在他的故事里感动,是因为知道自己逃不出去,是因为知道天才珍贵。

很早以前我写过一句话:天才总是被纵容。周围的人知道这是上天的财富,所以珍贵他,纵容他,宠溺他,尽可能不让他因为杂事分心——因为知道这样的人一定会在人类进程上留下记号所以竭尽所能地帮助他。因为没有什么比能够参与或者目睹一件伟大的事情发生更让人迷醉了。天赋有两种:天赋才能和意志力。有才能没意志力,心气太高能力不够会被折损,有意志力有才能才能称得上是天才。莫扎特两者皆有,因此众星捧月,在这样的环境里长大,养成了自由自在的性格。这成就了他的光环和荣耀,但也让他的生活坎坷。

掉坑后刷了两遍德奥的伊丽莎白,最戳中我泪点的是鲁道夫和sisi的戏,巧合的是糊了也演过鲁道夫。KZ大神非常深刻地戳中了我的一个点:每个人都是从父母手中长大,按照父母的期许成长,最终长成了他们意料之外的模样。越是精心培育的父母越是试图控制孩子,随着孩子的成长这桎梏和个性的冲突越无法可解,往往导致决裂。孩子们总会渴望父母的赞同(尤其对那些精心培育的孩子们来说,获得父母的正反馈几乎是促进上进的唯一原因了),然而最爱的人往往伤我们最深。直到有一天,当不再渴望这赞同时,你才真正地成为了你自己——那个父母血脉的延续,最终活成了与他们不一样的人。

成长,成长。追梦听上去多么美,星星上的黄金美得无与伦比,但也如papa所说,当你站在灯下,而我却在阴影里。小莫不自私吗?因为幼稚伤害了妈妈,因为放纵辜负了姐姐,因为自我最后也背离了爸爸。但是他也没错。因为超越自己就是这样啊,突破自身的限制,突破自我的枷锁——还有什么枷锁比家庭更大?以爱为名的绳索捆得紧紧,胜过一切外在条件的限制。个人意志的觉醒和超越以伤害、远离最爱的人为代价,惨痛极了。然而不这样做,人也不能认清、成为自己。是因为一遍遍地伤害和被伤害,每一次从伤疤中复原我们才更坚强(或者更冷漠,庆幸的是小莫是前者)。

剧中亦一直强调莫扎特活得像个孩子。赤子之心或许是艺术创作的必备要素,对生活保持长期的敏感。但也同时无可挽回地显示出负面影响:他最终孑然一身。天才的光芒太耀眼了。他身边的人在渐渐凋零,姐姐被他覆盖在阴影里,父亲渐渐无力和他抗争。他从萨尔斯堡逃出来,放飞了不久又爱上小康,小康玩心重,跟他合拍也在生活的表面。她看不见阿玛德。

艺术的性灵多么奇妙,作为一个严父慈母养大的孩子,莫扎特敏感的心灵渴望共鸣和认可,不惜与主教决裂,奔向“大众的掌声”,这掌声给他慰藉,让他能够坚持自己走下去,但不要忘了维也纳之歌,易变的群众并不介意鼓掌的同时捅刀。

孤独才是人生的常态啊。父亲送他走上了路,柯洛列多和他斗了一程,席卡内德和他玩了一程,康丝坦姿陪他走了一程,掌声为他响起,给他无尽荣华,但最终他只有阿玛德,他自己。他超人的意志伴随他走到最后。他是那个正确的,并且坚信自己正确的。这是他的伟大,也造就了他的孤独。

为什么我们要看莫扎特?为什么我们要在肉体之欲外欣赏艺术?为什么我们不把精力用于聊天、吃饭、工作、赚钱这种更实际的好处之上?为什么我们会热爱艺术?为什么我们会在200多年后还在为莫扎特的故事流泪感动?

为什么?

艺术的价值是什么?人生的价值是什么?无论多么奔波最后都是一抔尘土,那意义何在?

因为艺术超越真理。美与道德无关。艺术是人的光辉,是生命的阐释。快乐的艺术把生命力的丰盈投射到事物上,悲剧快感是强大的生命力敢于与痛苦和灾难相抗衡的一种胜利感。“艺术是改变事物、借事物来反映自身生命力的丰盈的冲动。”既然生命必然终结,生活本身虚无,追寻生命本身的力量是人的本能:爱恨、性欲征服欲,以及创作。也就是为什么我们会克制不住地欣赏、向往艺术——那就是生命力本身啊。

能够亲吻玫瑰花般的嘴唇,能够纵情声色都是生活的表面,创作才是内化的生命力。在所有艺术形式中,音乐是最接近人本原的,是最情绪的。就好像主教说上帝啊,我一直以为真理存在于思辨和洞见里,为何会存在音乐的魔力里。人的理智真的非常有限,而音乐直达心灵。莫扎特的伟大不在于他突破桎梏享受生活,而在于他是有史以来最成功地通过音乐这世界意志的镜子,把快乐欢欣的生命力传达出来的艺术家。他的痛苦和快乐是面向全人类的,能够超越文化在所有人心中引起共情。

这样的天才。

创作过的人都明白,创作本身是极其消耗心力的,但在创作过程中又不断充盈,创造力本身就是生命力,创作是不断被内在丰盈的压迫而不断去给予的过程。莫扎特如是。哪怕父亲去世痛苦得发疯都不得不写,停不下来,死神的钟声敲响,以血来写也不会停下,直到剜出心尖的血。

阿玛德就是这创造力,阿玛德就是这音乐。莫扎特外在对生活的热爱内化成音乐。他被这创造力驱使着,哪怕油尽灯枯也停不下来。知道时间已经不多,越是不多越是急迫得想写。因为上帝啊,还有那么多的丰盈尚未传达,还有那么多美的旋律在脑中回荡,怎么敢停?没法停,停下来的那一刻就是断气那一刻。

你说他恨阿玛德吗?害怕吗?就好像在问你会恨你自己有天赋吗?天赋的可怕之处在于,当你真切地意识到你的天赋所在时,你就有了超出生老病死人间走一遭之外的天命。你是没有办法逃避它的,你逃避它你就失去了天赋,你必须得用自己一生的力气完成它,无论过程中遭遇了多少折磨和困苦,因为这就是你活着的目的。你(的肉体)是完成天命(意志)的工具。

莫扎特和阿玛德,就像他和他父亲,他和他自己一样,一直相爱,一直搏斗,到最后也并没有和解。

最后我们来说一说音乐剧这种形式。我的德语词汇仅限于一句“guten tag”全程文盲地看完整剧,被感动到泪流入坑,已经说明了艺术的感染力超过语言障碍。音乐剧跟电影、小说不一样的是现场感,看得到人的表情,感受到很难通过二手转译的体验。音乐本身就是情绪语言,而舞台语言比电影和小说都更戏剧化、更强调极端感受。受时间和观众注意力所限,必须不断有亮点穿插,因此几乎全程都是亮点,一旦入戏,情感的冲击是非常强的,共情会非常强烈。一场看下来真的很享受,感觉在共情的海洋里遨游了一遍,酣畅极了。与此同时,音乐剧每排一部需要数年时间,舞美、演员走位、台词、唱腔、表情等等,都经过了精心的设计,每一个细节都有很多可以琢磨。因为展现时间短促又精彩,留了无数可供想象的空间,在审美上达到了非常棒的“开题”和“解谜”曲线,耐人回味。所以为何会刷不够,就是因为可供琢磨的地方太多了啊。

巡演到1月15日,我真诚地推荐大家有机会都可以去看看现场版。

对了,之后我又刷了法扎,两相对比,我想说德国人真的看尼采太多了(不。

目前刷了三遍,两遍B卡糊了扎都是VIP第一排,一遍C卡Daniel A区,之后再刷一遍Oedo。在看这部剧之前我没怎么看过音乐剧,第一遍刷完之后就中毒了,跳进了音乐剧的大坑……糊了扎特别棒,特别特别棒,一致好评。

只单纯讲剧情的话非常简单:莫扎特是个无拘无束的天才,一直在闹翻,跟主教闹翻,跟老爸闹翻,又跟主教闹翻,又跟老爸闹翻,又跟主教闹翻,死了。

定语是“无拘无束”。所谓的无拘无束是一种逃离,是从庸常生活中的解脱。莫扎特以及他的音乐是这个逃离的符号。从一出场的意气风发,到苟延残喘在病榻间,他的逃离一路跌跌撞撞,但始终成功。从年少轻狂时我是音乐的狂言到以我血写我歌的终场,他成为了音乐。多少人在他的故事里感动,是因为知道自己逃不出去,是因为知道天才珍贵。

很早以前我写过一句话:天才总是被纵容。周围的人知道这是上天的财富,所以珍贵他,纵容他,宠溺他,尽可能不让他因为杂事分心——因为知道这样的人一定会在人类进程上留下记号所以竭尽所能地帮助他。因为没有什么比能够参与或者目睹一件伟大的事情发生更让人迷醉了。天赋有两种:天赋才能和意志力。有才能没意志力,心气太高能力不够会被折损,有意志力有才能才能称得上是天才。莫扎特两者皆有,因此众星捧月,在这样的环境里长大,养成了自由自在的性格。这成就了他的光环和荣耀,但也让他的生活坎坷。

掉坑后刷了两遍德奥的伊丽莎白,最戳中我泪点的是鲁道夫和sisi的戏,巧合的是糊了也演过鲁道夫。KZ大神非常深刻地戳中了我的一个点:每个人都是从父母手中长大,按照父母的期许成长,最终长成了他们意料之外的模样。越是精心培育的父母越是试图控制孩子,随着孩子的成长这桎梏和个性的冲突越无法可解,往往导致决裂。孩子们总会渴望父母的赞同(尤其对那些精心培育的孩子们来说,获得父母的正反馈几乎是促进上进的唯一原因了),然而最爱的人往往伤我们最深。直到有一天,当不再渴望这赞同时,你才真正地成为了你自己——那个父母血脉的延续,最终活成了与他们不一样的人。

成长,成长。追梦听上去多么美,星星上的黄金美得无与伦比,但也如papa所说,当你站在灯下,而我却在阴影里。小莫不自私吗?因为幼稚伤害了妈妈,因为放纵辜负了姐姐,因为自我最后也背离了爸爸。但是他也没错。因为超越自己就是这样啊,突破自身的限制,突破自我的枷锁——还有什么枷锁比家庭更大?以爱为名的绳索捆得紧紧,胜过一切外在条件的限制。个人意志的觉醒和超越以伤害、远离最爱的人为代价,惨痛极了。然而不这样做,人也不能认清、成为自己。是因为一遍遍地伤害和被伤害,每一次从伤疤中复原我们才更坚强(或者更冷漠,庆幸的是小莫是前者)。

剧中亦一直强调莫扎特活得像个孩子。赤子之心或许是艺术创作的必备要素,对生活保持长期的敏感。但也同时无可挽回地显示出负面影响:他最终孑然一身。天才的光芒太耀眼了。他身边的人在渐渐凋零,姐姐被他覆盖在阴影里,父亲渐渐无力和他抗争。他从萨尔斯堡逃出来,放飞了不久又爱上小康,小康玩心重,跟他合拍也在生活的表面。她看不见阿玛德。

艺术的性灵多么奇妙,作为一个严父慈母养大的孩子,莫扎特敏感的心灵渴望共鸣和认可,不惜与主教决裂,奔向“大众的掌声”,这掌声给他慰藉,让他能够坚持自己走下去,但不要忘了维也纳之歌,易变的群众并不介意鼓掌的同时捅刀。

孤独才是人生的常态啊。父亲送他走上了路,柯洛列多和他斗了一程,席卡内德和他玩了一程,康丝坦姿陪他走了一程,掌声为他响起,给他无尽荣华,但最终他只有阿玛德,他自己。他超人的意志伴随他走到最后。他是那个正确的,并且坚信自己正确的。这是他的伟大,也造就了他的孤独。

为什么我们要看莫扎特?为什么我们要在肉体之欲外欣赏艺术?为什么我们不把精力用于聊天、吃饭、工作、赚钱这种更实际的好处之上?为什么我们会热爱艺术?为什么我们会在200多年后还在为莫扎特的故事流泪感动?

为什么?

艺术的价值是什么?人生的价值是什么?无论多么奔波最后都是一抔尘土,那意义何在?

因为艺术超越真理。美与道德无关。艺术是人的光辉,是生命的阐释。快乐的艺术把生命力的丰盈投射到事物上,悲剧快感是强大的生命力敢于与痛苦和灾难相抗衡的一种胜利感。“艺术是改变事物、借事物来反映自身生命力的丰盈的冲动。”既然生命必然终结,生活本身虚无,追寻生命本身的力量是人的本能:爱恨、性欲征服欲,以及创作。也就是为什么我们会克制不住地欣赏、向往艺术——那就是生命力本身啊。

能够亲吻玫瑰花般的嘴唇,能够纵情声色都是生活的表面,创作才是内化的生命力。在所有艺术形式中,音乐是最接近人本原的,是最情绪的。就好像主教说上帝啊,我一直以为真理存在于思辨和洞见里,为何会存在音乐的魔力里。人的理智真的非常有限,而音乐直达心灵。莫扎特的伟大不在于他突破桎梏享受生活,而在于他是有史以来最成功地通过音乐这世界意志的镜子,把快乐欢欣的生命力传达出来的艺术家。他的痛苦和快乐是面向全人类的,能够超越文化在所有人心中引起共情。

这样的天才。

创作过的人都明白,创作本身是极其消耗心力的,但在创作过程中又不断充盈,创造力本身就是生命力,创作是不断被内在丰盈的压迫而不断去给予的过程。莫扎特如是。哪怕父亲去世痛苦得发疯都不得不写,停不下来,死神的钟声敲响,以血来写也不会停下,直到剜出心尖的血。

阿玛德就是这创造力,阿玛德就是这音乐。莫扎特外在对生活的热爱内化成音乐。他被这创造力驱使着,哪怕油尽灯枯也停不下来。知道时间已经不多,越是不多越是急迫得想写。因为上帝啊,还有那么多的丰盈尚未传达,还有那么多美的旋律在脑中回荡,怎么敢停?没法停,停下来的那一刻就是断气那一刻。

你说他恨阿玛德吗?害怕吗?就好像在问你会恨你自己有天赋吗?天赋的可怕之处在于,当你真切地意识到你的天赋所在时,你就有了超出生老病死人间走一遭之外的天命。你是没有办法逃避它的,你逃避它你就失去了天赋,你必须得用自己一生的力气完成它,无论过程中遭遇了多少折磨和困苦,因为这就是你活着的目的。你(的肉体)是完成天命(意志)的工具。

莫扎特和阿玛德,就像他和他父亲,他和他自己一样,一直相爱,一直搏斗,到最后也并没有和解。

最后我们来说一说音乐剧这种形式。我的德语词汇仅限于一句“guten tag”全程文盲地看完整剧,被感动到泪流入坑,已经说明了艺术的感染力超过语言障碍。音乐剧跟电影、小说不一样的是现场感,看得到人的表情,感受到很难通过二手转译的体验。音乐本身就是情绪语言,而舞台语言比电影和小说都更戏剧化、更强调极端感受。受时间和观众注意力所限,必须不断有亮点穿插,因此几乎全程都是亮点,一旦入戏,情感的冲击是非常强的,共情会非常强烈。一场看下来真的很享受,感觉在共情的海洋里遨游了一遍,酣畅极了。与此同时,音乐剧每排一部需要数年时间,舞美、演员走位、台词、唱腔、表情等等,都经过了精心的设计,每一个细节都有很多可以琢磨。因为展现时间短促又精彩,留了无数可供想象的空间,在审美上达到了非常棒的“开题”和“解谜”曲线,耐人回味。所以为何会刷不够,就是因为可供琢磨的地方太多了啊。

巡演到1月15日,我真诚地推荐大家有机会都可以去看看现场版。

对了,之后我又刷了法扎,两相对比,我想说德国人真的看尼采太多了(不。

© 本文版权归作者 三七 所有,任何形式转载请联系作者。