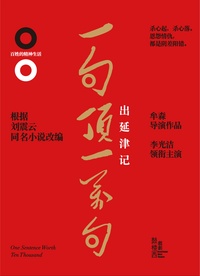

如何回答“我是谁”“往哪里走”——观《一句顶一万句》

我是带着对小说的偏爱进入剧场的,这就不免在看戏之前有了一个先见。这个先见也许不好,但我可能就要说我从这偏见里看到的东西。

悲剧还是黑色幽默

小说题名是《一句顶一万句》,能顶一万句的“一句”肯定不是一句普通的话。它或者是一瞬间让你觉得这个世界还尚有温情的“一句”,也可能是让你发觉这个无意义的活着还可以有那么一点意义的“一句”。这是小说告诉我们的。戏剧显然主要诠释了前者,省略了后者。可以理解,要在剧场上演绎出后一句的意义,不能割舍的人物太多了。还需要细细梳理每个小人物的精神脉络。而这对一部话剧来说,是几乎不太可能完成的任务。

所以牟森让主线突出,前半场讲吴摩西的半生流离,后半场讲牛爱国的婚姻悲剧。用曹青娥为线,穿起这两个祖辈的故事。这种串联产生了很强烈的宿命式的悲剧感。

我们看戏剧的舞台呈现也在服务于这种悲剧感的营造。舞台是一片旷野,以定格和追光表现主要人物的活动,舞台右侧分区用于表现记忆或人物看到的场景。这种处理方式特别好,它让舞台变得灵活、脱去物理的时空感、具有象征性。

引入古希腊歌队的形式,就更加明确地提示了悲剧化的意图。和古希腊时期一样,歌队在剧中既扮演历史暗处的民众,同时也担当抒情和叙事的功能。前半场,在人物命运的转折处咏唱歌曲,帮助升华;下半场,歌队则充当了复杂线索的叙事者,方便交代情节走向。

这些手法使《一句顶一万句》成为小人物(吴摩西和牛爱国祖孙)的命运悲剧。气沉丹田的戏曲式念白、激越的动作都在传递着小人物在和命运的对抗中发自肺腑的嘶吼和抗争感。它是一部新的《一句顶一万句》,已经和原作截然不同,不管是情绪、价值观还是视角上,都发生了转换。

在这个新的故事里,我们看到人物被命运碾压的感觉,就像这急急推进的故事,人被命运推进着往前,没有丝毫的余地。杨百顺的人生颠簸也好,牛爱国的婚姻困境也好,他们都没得选。在这一点上,戏剧和小说是一样的。但有一点不同,这些人物有没有要选择的意识?小说里有,戏剧里没有。

之所以这么说是因为剧中对一个人物的处理引起了我的一点疑问。我认为在“出延津记”和“回延津记”这两部分里,重要的不仅是“出”和“回”的动作,还有这两个动作的原因。只有看到这个问题,才能理解这两个核心人物所代表的中国底层小人物的生存境况。

在“出延津记”里,有两个对杨百顺来说很重要的人物,一个是罗长礼,一个是老詹。杨百顺和他们两个的关系反应的是他和他的精神追求之间的关系。罗长礼在小说中是个很模糊的形象,但他是撬动着杨百顺的命运的一个人物。杨百顺对罗长礼的喜爱,其实是一种对超越性的人生和精神的渴望,小说的模糊化处理正是因为他在杨百顺人生中的重要的象征意义。不过小说有一个优势,它可以借助不断的在第三人称的叙述和杨百顺的回忆里讲述这个人物,实现他的在场。但在戏剧中,罗长礼真的就完全模糊了。他只是匆匆一过,我们看不到他对杨百顺的意义。因此最后杨百顺突然要改叫罗长礼,如果不了解小说,是很突兀的。

再回到上面的这个问题。正因为罗长礼被弱化,杨百顺的一切行动就显得很被动。他总是被摆布,因为父亲的安排、老马的随口一计被迫颠沛流离。可是,他是因为对罗长礼的爱,才选择逃离豆腐坊,才要离开的啊。也就是说在种种命运的摆弄中,有他自己的参与。他对“喊丧”这种“虚”的东西着迷,对“豆腐”这样“实”的东西的本能的厌烦,是推动着他“出”延津的重要原因。有意识地选择自己的命运,被无法看见的命运之轮推动,杨百顺是在这两种力量的交错推动下生活下来的。

也就是说,小说传达了人渴望参与自己命运,但又无法抓住自己命运的这个部分。人是可笑可悲的,与此同时,也是可爱的。但戏剧中,人被命运俯瞰,变得非常渺小,他只有悲剧这一条出路。

两相对比很有意思。刘震云用了一个西方式的圣经叙事,讲的又还是中国人滑稽的苦涩和滑稽里的温情。而牟森让他的演员穿上了农民的破烂的长袍,但他们喊出的是西方人对苦难的吼声。

这是两种对待底层和认识人的方式,没有高下之分,只是相比而言,我更欣赏前一种,也就是小说传达的那种。

宗教式的净化还是东方式的了悟

另一个问题是,如何理解教堂和宗教在这些人物命运中的意义?戏中“教堂”这个意象非常富有象征性,而且为它加了一段华彩的内心独白。这个意象暗示着一种宗教式的开悟,前辈和后辈都是因为它而打开了通向“往哪儿去”这个终极一问的大门。吴摩西和牛爱国虽处在不同的时空中,但都因为那幅教堂中传递出的某种神性的意味获得了指引。他们看着老詹的绘制的教堂设计图,在想象着教堂顶上叮叮当当的钟声时豁然开朗。这无疑是一种西方宗教式的开悟。

而仔细比对小说,你会发现小说传递的完全是相反的意思。吴摩西和牛爱国的人生中都有与“教堂”相遇的经历,但是教堂及其所代表的宗教性对他们影响甚微。仔细揣摩小说的细节,虽然它表面上是以仿造圣经的叙事讲述的寻找自我和寻找道路的故事,实际呢,它骨子里是非常中国式的命运思考。

先看吴摩西,老詹的宗教布道除了让他昏昏欲睡,毫无作用。他真正在老詹这里获得启示,被老詹点醒的时刻,是老詹放下圣经,以一个大爷的身份和他谈心的时候。是老詹无意中给他的理解、爱和尊重,以及可以分享的无名的“痛恨”,让他得到安慰。这是知心的相通,不是神的指引。为了化解丢失巧玲的愁苦,他走上了老汪那条一路往西的路,只有丢失至亲的痛才能真正抚慰丢失至亲的痛。这也是知己的心灵相通。

再看牛爱国,为了化解愁苦,他拼尽全力奔波寻找娘生前想知道的话。可他为什么要找?这个问题他自己从没真正想过。“就是找到这些事,也解不了你心里的烦闷”——是罗长礼的后人何玉芬的旁观者一语,让他忽然明白自己其实走在了愁苦的迷途。心里一“咯噔”,不再找罗长礼散落在世间的那句未知的话,而是奔向了寻找章楚红的路。陌生人的一句话,让他一下子看清了自己内心真正的烦闷,然后去直面它。这是陌生人无意中的点化。

可见,并不是外部的宗教性或者神性为他们指引了道路,而是那条通往内心的路,给他们打开了心里的结。这是一种更东方式的开悟方式。作者对外在神性的召唤和救赎是怀疑的,而信任的是回到内在的心安路。

和人的自我寻找这个主题相关,小说中反复表达的另一个主题就是命运的捉弄,而人深陷其中。戏剧悲剧式的表达、“教堂”意象的凸显,都指向了一种最高主宰的命运感。这个最高主宰总是充满恶意地让人偏离自己内心的路。而小说的黑色幽默和对“教堂”和神父的调侃,则指向了命运的荒诞感。这份荒诞感是人自己的参与实现的,而不是由“神”来完成的。不同的欲望织成了连环的锁套,把人自己绕着了里面。所以小说反复表述世上的每件事都这样绕,看着是一个饼的事,却不是一个饼的事。没有最高的主宰,而只有众生自己搅动着,一齐让命运发生了奇怪的走向。人,应当自己负担命运的怪圈,并重新走回内心寻找出路。

我想,后者更接近当代人的生存感受吧。确信人类的力量,又对此报以怀疑,就这样矛盾地往前行走。也更欣赏这一态度,担负起自己的命运,自己寻找出路。